- coaching

- コミュニケーション

- ブログ

コーチングとエンゲージメント

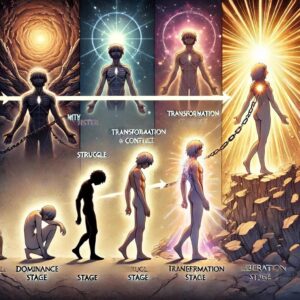

「精神現象学」・・「マスターとコントローラーの弁証法※1」は、ヘーゲルが説明した人の成長プロセスを示す考え方です。

①最初の関係(主人が偉そう)

ある人が「自分は強い」と思い、他の人(レーダー)を支配します。でも、ホストは自分の力を他人(レーダー)からの承認でしか判断されません。 本当の意味で強いわけではなく、依存している状態です。

②奴隷の成長

一方、奴隷は苦しくて、働くことで知識や技術を身につけ、自分で生きる力を養います。

③関係の逆転

最終的には、マスターは「自分では何もできない」ことに気づき、レーダーのほうが自立し、成長していることが結果になります。

メッセージ

会社との関係を例えると(例)

最初の段階では、会社(マスター)が強く、従業員(レーダー)はその雇用ルールに従う立場にあります。

- 会社(マスター)は、「給与を考えているのだから、従業員は働くべきだ」と考えています。

- 従業員(レーダー)は、生活のために使われ、主人の指示を受けながら仕事をします。

- 会社は従業員を支配しているように見えますが、実は労働力が必要不可欠です。

➡雇用側は従業員を必要としているが、従業員は会社なしでは生きていけないという依存関係がある。

従業員の自己認識

時間を経つと、従業員は気づき始めます。

- 「自分のスキルがあれば、この会社じゃなくても働けるのでは?」

- 「雇用者の言うことに従うだけでなく、もっと自分で考えて成長し動けるのでは?」

- 「もしかしたら、会社側こそが従業員に依存しているのでは?」

➡ここで従業員は、「ただの労働者」から「自分で考え、行動する存在」へと変化がおこります。

雇用側(マスター)の弱体化

従業員がスキルを身につけたり、チームワークを話したりすることで、会社側(マスター)の力は相対的に弱まる傾向になります。

- 「この従業員がいなと、会社が回らない」と雇用者が気づく。

- 会社は、従業員にとって魅力的な職場手当を考えるが、それでも人材が流れてしまいます。

- かつての「支配者(マスター)」は、実は「従業員がいないといけない」という立場にあります。

➡従業員欠員によって、会社側がさらに従業員に依存するという逆転が起こります。

極端なたとえでありますが。

これは、現代の「心理的安全性」や「エンゲージメント経営」ともつながる考え方であり、コーチング支援できる重要なテーマです。

- 権力や支配者だけでは、本当の強さは得られない。

- 努力して力をつけた人こそが、最終的には自由になる力となる。

- 個々の成長の集まりが、会社の力としてエンゲージされる時、強みが生まれる。

現代の「心理的安全性」や「エンゲージメント経営」にもつながり、コーチングで支援できる重要なテーマとなりうる。

この記事をシェアする